Историческая справка

Лаборатория криологии почв работала в составе шести институтов. Она была создана в недрах Института биохимии и физиологии микроорганизмов АН СССР как структурообразующие подразделение будущего Института агрохимии и почвоведения АН СССР, созданного спустя год. Затем были Институт почвоведения и фотосинтеза АН СССР, Институт почвоведения и фотосинтеза РАН, Институт фундаментальных проблем биологии РАН и, наконец, Институт физико-химических и биологических проблем РАН.

Концептуальной задачей, поставленной проф. О.В. Макеевым перед первым призывом почвоведов (В.М. Алифанов, А.Н. Буценко, Э.Г. Гершевич, Л.А. Гугалинская, А.С. Керженцев, С.В. Максимович, Л.А. Фоминых, О.И. Худяков) и присоединившимся позднее Д.Г. Федоровым-Давыдовым, являлось обоснование криогенеза как фактора почвообразования. Для всестороннего рассмотрения проблемы в лабораторию были приглашены мерзлотоведы (В.Г. Чигир, Д.А. Гиличинский, В.Е. Остроумов), проведен ряд всесоюзных совещаний по почвенному криогенезу и организованы полевые исследования в Монголии (в составе советско-монгольской биологической экспедиции), на читинском участке БАМа (стационар) и юге Западной Сибири. Большое влияние на формирование взглядов о роли криогенеза в почвообразовании сыграла дискуссия на страницах журнала «Почвоведение» в 1980-81 годах: И.А. Соколов и др. «Понятия, терминология и классификационные вопросы изучения промерзающих почв» и ответ О.В. Макеева «Криогенные процессы и явления в почвах (по поводу статьи И.А. Соколова с соавт.)», подкрепленный монографиями «Фации почвенного …» и «Температурное поле…».

Результаты работ в Монголии (А.Н. Буценко, О.И. Худяков, С.В. Максимович, Л.А. Гугалинская, В.Г. Чигир), начавшиеся в 1970 г, обобщены, в монографии О.И. Худякова и, при активном участии С.В. Максимовича, в 4-х коллективных монографиях, почвенной карте 1:2500000 и Национальном атласе МНР.

Тематика исследований в Забайкалье - «Сельскохозяйственное использование почв развитого криогенеза». На стационаре (О.И. Худяков, Э.Г. Гершевич, В.Г. Чигир, А.Н. Буценко, В.Е. Остроумов) была разработана и опробована в производственных масштабах технология освоения лугово-болотных почв для выращивания овса и многолетних трав под сенокосы и пастбища. По итогам работ (1976-80) О.И. Худяковым опубликована монография «Криогенез…», где показано, что мерзлота, как климатическое формирование, оказывает влияние на почвообразование на высшем таксономическом ранге, формируя почвы мерзлотной и холодной формации.

В южной части Западной Сибири полевые работы (1972-77) велись по проблеме переброски рек (Д.А. Гиличинский, А.Н. Буценко, О.В. Макеев, В.Г. Чигир, О.Н. Губина). Были получены данные о мерзлотно-температурном режиме почв и слоя годовых теплооборотов обширной территории от Урала до Енисея (южная тайга-степь), которые вошли в Геокриологическую карту СССР 1:2500000, том «Западная Сибирь» «Геокриологии СССР» и монографию «Сезонная криолитозона…».

О.В. Макеев одним из первых в почвоведении поднял и проблему палеокриогенеза, которую успешно развивают его сын - А.О. Макеев и ученики - В.М. Алифанов и Л.А. Гугалинская. При его участии В.Е. Остроумовым создавалась экспериментальная база, и закладывалось научное направление «физико-химическая криология промерзающих и оттаивающих почв».

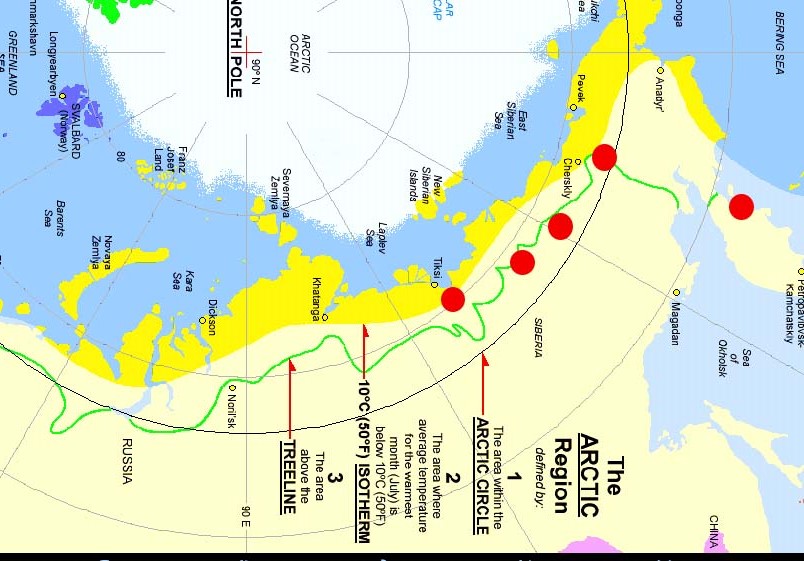

В 1978 году под руководством Д.А. Гиличинского совместно с кафедрой криолитологии и гляциологии МГУ (А.А. Архангелов) начинаются полевые работы в восточном секторе Арктики, продолжающиеся по настоящее время. Первыми участниками этих исследований были С.В. Губин, Л.А. Фоминых, А.Н. Буценко, В.В. Киселёва, а с 1984 г - Д.Г. Федоров-Давыдов . Восьмидесятые годы для лаборатории были непростыми - вслед за Институтом, ее многократно реорганизовывали, переименовывали и пытались перепрофилировать. В том числе, закрыв в 1986 г работы на Колыме, и на переброску вод по каналу Волга - Чограй, который должен был быть проложен направленным ядерным взрывом. Только появившаяся в «Правде» статья об этом безумии, охладила энтузиазм руководства Института. Экспедиция вернулась на Север (ее начальником стал В.А. Сороковиков) и началось постепенное воссоздание лаборатории (через модный в то время временный трудовой коллектив), завершившееся уже при новом директоре (В.И. Кефели). Отцами-основателями стали Д.А. Гиличинский, О.В. Макеев, С.В. Губин, С.В. Максимович, В.Е. Остроумов, Д.Г. Федоров-Давыдов, В.А. Сороковиков и А.Н. Буценко. С этого момента в лаборатории активно развивается принципиально новое направление - биология вечной мерзлоты (Т.А. Вишнивецкая, Е.В. Спирина, А.В. Шатилович). Очередное переименование Института в Институт фундаментальных проблем биологии РАН и работа в нем прошли безболезненно и продуктивно. В первую очередь, благодаря выходу на международную арену и многолетнему сотрудничеству с центром микробной экологии Мичиганского Университета (проф. J. Tiedje) и центром по изучению полярных пустынь Университета Флорида (проф. E.I. Friedmann).

Проведенная лабораторией криологии почв первая международная конференция по криопедологии (1992), стала традиционной: с интервалом в 4 года она успешно проходила затем в Сыктывкаре, Копенгагене, Архангельске, Улан-Удэ. Установленное на ней международное сотрудничество специалистов заложило основу ряда циркумполярных проектов, привело к созданию (1993) активно работающих рабочих групп по мерзлотным почвам в Международном Союзе почвоведов и Международной Ассоциации по мерзлотоведению и организации почвенных экскурсий на Колыме, Урале, Аляске и севере Канады. Ежегодные (1996-2015) международные конференции по криосфере Земли прочно вошли в календари встреч специалистов по полярным регионам.

В 1991 году Распоряжением Бюро Отделения биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений АН СССР создается Международная палеоэкологическая экспедиция "Берингия" совместно с Институтом проблем экологии и эволюции РАН (А.В. Шер). Это стало началом широкого участия в полевых исследованиях иностранных специалистов. Количество участников измерялось десятками человек, приближаясь к сотне. В работе "Берингии" принимали участие специалисты многих институтов РАН, студенты и аспиранты всех полевых факультетов МГУ, многочисленных зарубежных научных организаций. Несмотря на финансовые трудности, переживаемыми российской наукой, "Берингия" оказалось одной из немногих экспедиций постсоветского пространства, которые не только "выжила", но ни на год не прекращала своей работы, постепенно выходя за пределы Колымы и обеспечивая непрерывный мониторинг направленности природных процессов в области вечной мерзлоты в условиях меняющегося климата.

После организации в 2000 г Института физико-химических и биологических проблем РАН, научный потенциал лаборатории возрос. В нее переходят Е.М. Ривкина – эксперт в области биогеохимии криолитозоны, Л.Т. Ширшова, с приходом которой начинаются работы по изучению органического вещества мерзлотных почв и мерзлых пород, возвращается О.И. Худяков с тематикой – климат почв.

С 2002 г экспедицию возглавил А.Л. Холодов, и появилась новая волна студентов и аспирантов. В настоящее время исследования ведутся в тундре и лесотундре приморских низменностей от Быковского полуострова (дельта Лены) через мыс Святой Нос и низовья Индигирки и Колымы до Ключевской группы вулканов на Камчатке - действуют Колымский, Индигирский, Ленский и Камчатский отряды.

С 2002 г экспедицию возглавил А.Л. Холодов, и появилась новая волна студентов и аспирантов. В настоящее время исследования ведутся в тундре и лесотундре приморских низменностей от Быковского полуострова (дельта Лены) через мыс Святой Нос и низовья Индигирки и Колымы до Ключевской группы вулканов на Камчатке - действуют Колымский, Индигирский, Ленский и Камчатский отряды.

В середине 90-х при содействии американских коллег сотрудники лаборатории вели исследования в Сухих Долинах Антарктиды в составе Американской антарктической экспедиции, за которые Д.А. Гиличинский, Д.Г. Федоров-Давыдов, В.А. Сороковиков и В.Е. Остроумов награждены медалью Национального Научного Фонда США. В 2007 году лаборатория вернулась в Антарктиду уже в составе Российской антарктической экспедиции, выполняя в свободных ото льда оазисах проекты Международного Полярного Года «Возраст вечной мерзлоты Антарктиды» и «Вечная мерзлота и почвы Антарктиды». C 2007 года до настоящего времени в мерзлотных, почвенных и микробиологических исследованиях Российских антарктических экспедиций активно участвовует и молодое поколение - Мамыкин Владимир, Василий Миронов, Лупачев Алексей, Шмелев Денис, Демидов Никита. Почвенные исследования ведутся совместно с Институтом географии РАН и СПбГУ. Совместно с Испанской антарктической экспедицией на о-ве Десепшен ведется, начатое на Камчатке, изучение мерзлотных условий районов активного вулканизма.

В середине 90-х при содействии американских коллег сотрудники лаборатории вели исследования в Сухих Долинах Антарктиды в составе Американской антарктической экспедиции, за которые Д.А. Гиличинский, Д.Г. Федоров-Давыдов, В.А. Сороковиков и В.Е. Остроумов награждены медалью Национального Научного Фонда США. В 2007 году лаборатория вернулась в Антарктиду уже в составе Российской антарктической экспедиции, выполняя в свободных ото льда оазисах проекты Международного Полярного Года «Возраст вечной мерзлоты Антарктиды» и «Вечная мерзлота и почвы Антарктиды». C 2007 года до настоящего времени в мерзлотных, почвенных и микробиологических исследованиях Российских антарктических экспедиций активно участвовует и молодое поколение - Мамыкин Владимир, Василий Миронов, Лупачев Алексей, Шмелев Денис, Демидов Никита. Почвенные исследования ведутся совместно с Институтом географии РАН и СПбГУ. Совместно с Испанской антарктической экспедицией на о-ве Десепшен ведется, начатое на Камчатке, изучение мерзлотных условий районов активного вулканизма.

В 2010 году, благодаря усилиям и энергии Давида Абрамовича, лаборатория впервые в России организовала и с блеском провела 10-ю Европейскую конференцию по астробиологии (10th European Workshop on Astrobiology). В сентябре 2012 года лабораторией была организована и проведена уже 1-я Всероссийская конференция по астробиологии.